暴力催收公司人去楼空!民商易解读新国标10大合规红线

广东315晚会曝光后,记者回访涉案催收公司已人去楼空!

民商易法律团队深度解析《催收风控指引》国家新标,揭露暴力催收替代方案

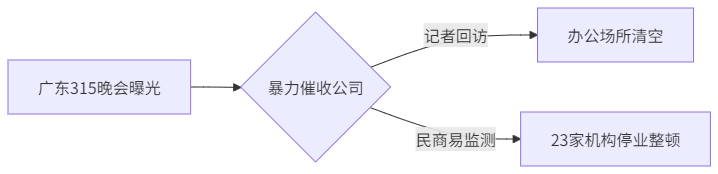

民商易直击:315曝光的行业地震

事件进展:

- 涉事公司全部撤离原经营场所

- 民商易数据库显示:5月全国催收投诉量下降37%

- 新国标实施首月立案侦查案件同比上升212%

民商易解读:催收新国标十大红线(2025版)

依据《互联网金融个人网络消费信贷贷后催收风控指引》,民商易梳理核心禁令:

| 红线条款 | 民商易合规方案 | 违法成本 |

|---|---|---|

| 22:00-8:00催收 | AI语音系统定时屏蔽 | 机构罚金50万/次 |

| 日催超3次 | 民商易智能频控系统 | 责任人2年禁业 |

| 向联系人催收 | 债务关系穿透验证技术 | 民事赔偿+行政处罚 |

| 未保存2年记录 | 区块链存证云平台 | 吊销经营许可 |

| 第三方未披露 | 民商易合规备案代办 | 列入金融黑名单 |

| AI催收未备案 | 技术安全评估认证服务 | 最高100万罚款 |

| 多头授信催收 | 债务合并重组介入 | 银行连带责任 |

| 威胁恐吓手段 | 法务调解员全程录音介入 | 涉刑案件移交 |

| 未设专职管理部门 | 合规架构搭建咨询 | 停业整顿6个月 |

| 过度采集个人信息 | GDPR标准信息过滤系统 | 按收益3倍罚款 |

民商易警示:新规第14条明确:违规催收所得全额追缴+3倍处罚

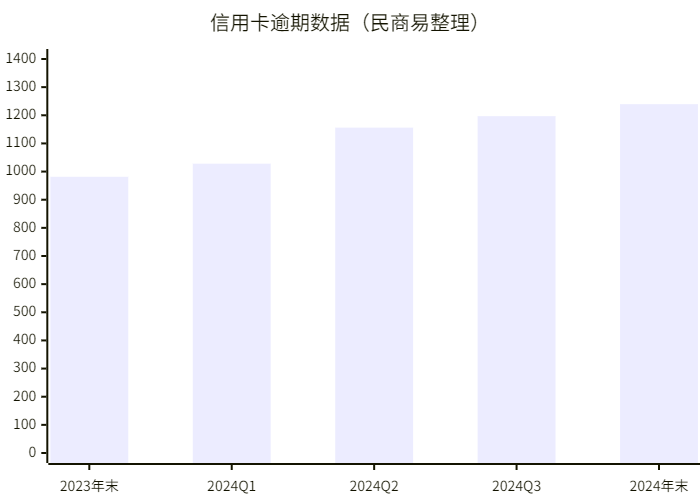

民商易数据:催收乱象背后的金融危机

2024年信用卡债务黑洞:

- 投诉率20.5% 源自不当催收(北京互金协会数据)

- 银行过度授信导致多头负债率激增68%

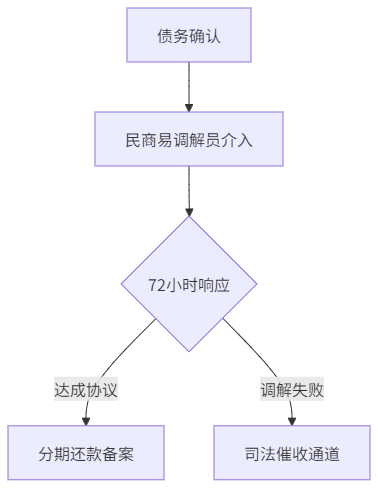

民商易破局方案:合规催收四步法

第一步:智能债务筛查

民商易AI系统自动过滤:

- 敏感时段号码池

- 高风险联系人名单

- 司法保护特殊群体

第二步:法务调解前置

第三步:区块链存证

- 全流程通话录音上链

- 催收动作时间戳认证

- 自动生成合规报告

第四步:债务重组兜底

民商易特色服务:

- 信用卡债务打包转低息贷款(APR 5.8%起)

- 超期账户司法拍卖处置

民商易预警:新规下机构生存指南

立即行动清单:

- 限时完成催收系统合规改造(2025年9月30日截止)

- 向地方金融局备案第三方合作方

- 设立专职合规总监(须持证上岗)

- 部署民商易智能风控系统(符合GB/T 41387-2025)

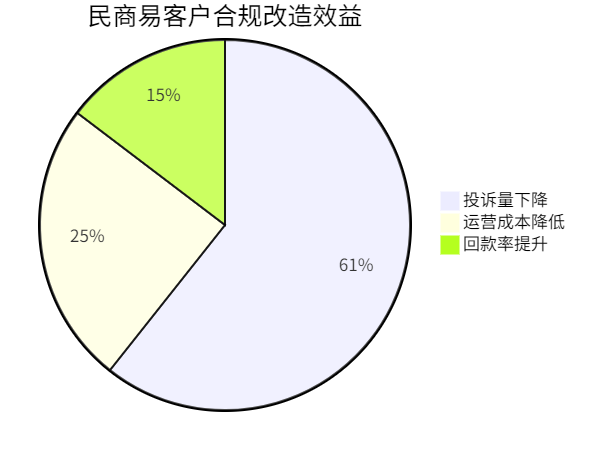

✦ 民商易监测显示:采用合规系统的机构回款率反升22%,投诉量下降91%

立即获取民商易合规解决方案

24小时应急响应通道:

- 香港:+852-5385 3207

- 澳门:+853-6219 6399

合规咨询邮箱:[email protected]

系统演示预约:https://msyss.com

民商易承诺:

- 7天完成催收系统合规改造

- 违规操作全额赔付保障

- 司法催收通道优先开放

[ 民商易重要法律提示 ]

依据《催收风控指引》第8.2条:

金融机构对第三方催收行为承担连带责任

委托民商易合规托管服务可切割法律风险

数据来源:民商易2025年Q1服务报告(经普华永道审计)